探索日:2024年2月15日

この日は東松山から吉見町にかけてを探索します。

まずは東松山駅からスタートまずは吉見百穴にほど近い、巌窟ホテルを目指します。

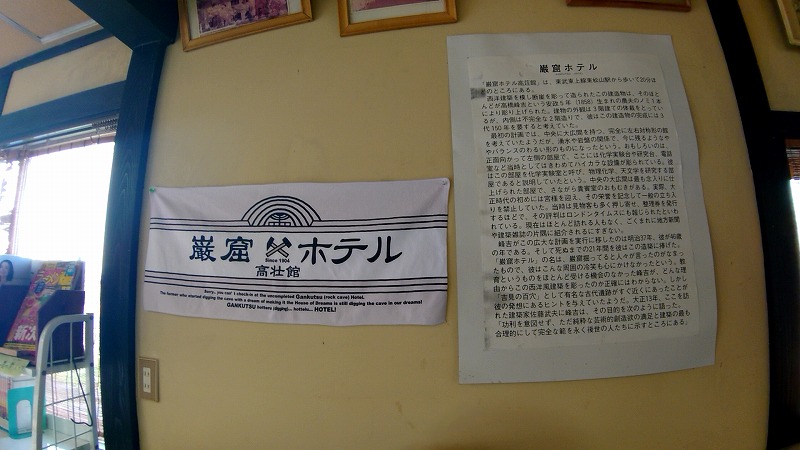

巌窟ホテルとは

巌窟ホテルとは当時の埼玉県比企郡吉見村根古屋(現在の埼玉県比企郡吉見町北吉見)の北西斜面にある人の手により掘られた建物状の洞窟です。岩室観音堂の隣に位置しています。

正式名称は『巌窟ホテル高荘館』。

巌窟ホテルはこの地の所有者である高橋峰吉氏(峯吉表記の資料も有り)により、21年間をかけて掘られたものです。そもそもがホテルでは無く「岩窟掘ってる」が訛って「巌窟ホテル」をなったそうで、いつの間にか「巌窟ホテル」として報道されてしまったそうです。そのため、建物状の洞窟ですが実際に宿泊を行う設備などは有りませんでした。

高橋峰吉氏は安政5年生まれで、子ども時代に穴倉の中で野イチゴが腐敗発酵し、アルコールの香りを放っているのを発見し、子供心に醸造用冷蔵庫を作ろうと思い立ったのが当初のきっかけだったとの事です。しかし、読み書きは出来るものの建築や物理学などは学習しておらずその時は断念をしたそうです。

しかし、子供の時の思いや穴倉の作成について忘れる事が出来ず、46歳となった明治37年6月に新しい発想として巌窟を掘る事を思いつきました。それから亡くなる大正14年8月に至る21年間、ほぼ毎日ノミとタガネを基本とした手作業で巌窟をり続けました。

高橋峰吉氏の亡くなった後、巌窟ホテルの掘削作業は中断されたものの、息子の泰次氏が内部の改修や掘削を行いました。

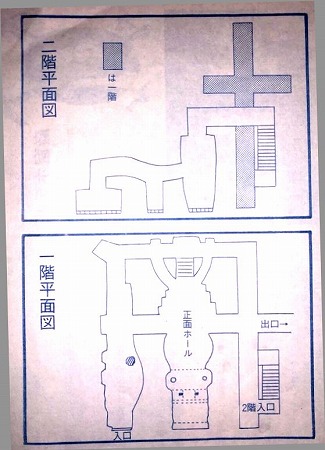

巌窟ホテルの造りは高橋峰吉氏による当初の計画だと、間口23メートル、3階建てで、親子3代150年の期間が必要な程の規模だったそうです。

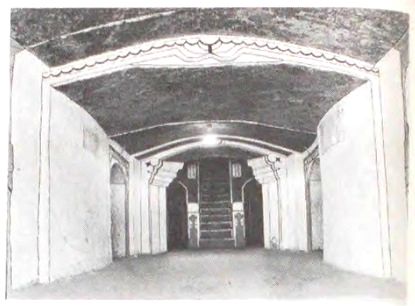

内部の造りとして大広間や正面ホール、2階へ続く階段が有り、花瓶、棚、置物台、テーブルなどは全て掘り込んでおり、根気強く苦心して作られました。

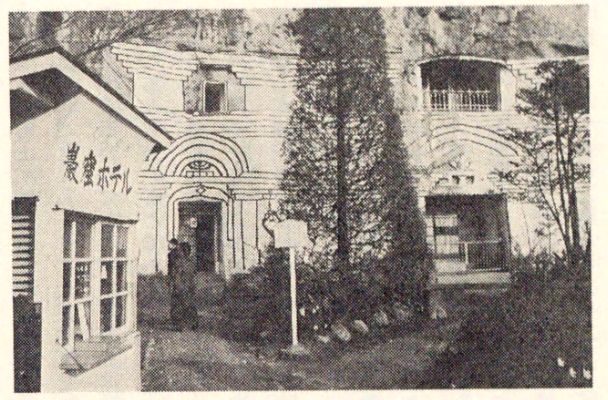

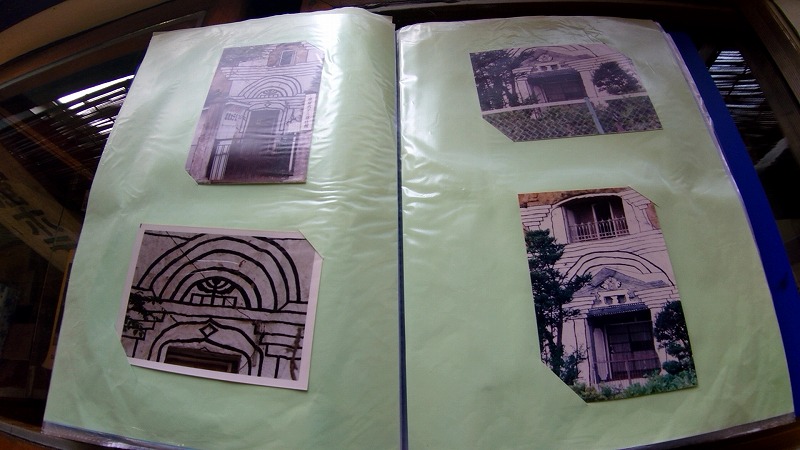

外部は当時漆喰で塗られ、唐破風やアーチ、柱列のような模様が描かれていました。

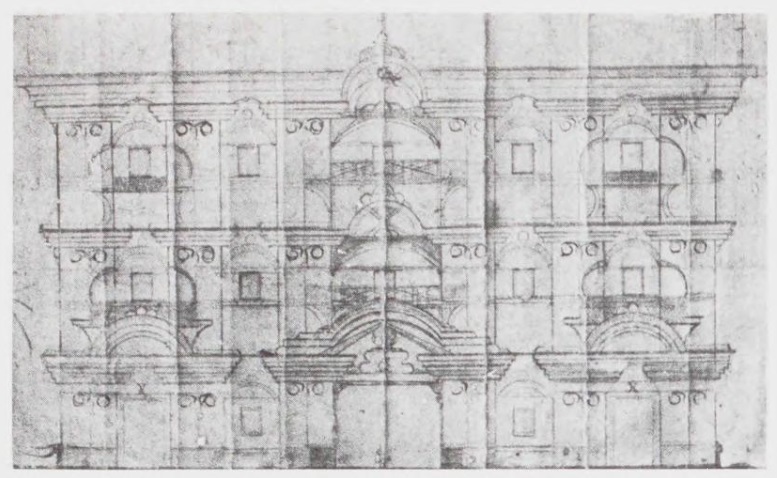

こちらは当初の巌窟ホテルのデザイン図。

明治末期から大正初期にかけては、竹田宮・北白川宮・朝香宮・伏見宮などの皇族が訪れた他、ロンドンタイムズ紙にも掲載され、巌窟ホテルは広く国内外に知られました。

巌窟内の温度は四季を通じて18度から19度と一定で、夏は涼しく冬は暖かかったとの事です。

その後は台風の被害などで崩落し、昭和62年に閉鎖されました。

また、内部は周囲の地下軍事基地とも繋がっているようで、戦中に吉見百穴と巌窟ホテルの下に縦横の横穴を掘り、地下工場として使用したとの記録が有ります。Youtubeや廃墟系のブログでは、そちらから内部探検を行っている方もいるようですが、私の守備範囲外なので割愛です。

当時のパンフレットの巌窟ホテルの平面図です。

参考資料:『吉見町史 下巻』『バラック浄土』『建築 (164)』『建築 (174)』

巌窟ホテル探索

さて巌窟ホテルの探索です。

最寄りの駅である東松山駅から東に歩くこと約30分。

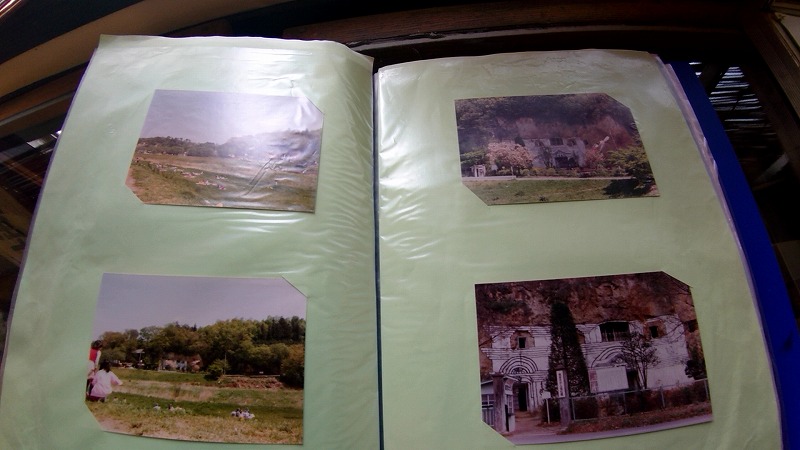

市野川付近までくると、対岸に吉見百穴と巌窟ホテルらしきものが見えてきます。

市野川を越えてすぐ山を見ると、柵に囲われていますが、巌窟ホテルを見る事が出来ます。

こちらは正門付近。

1階部分と2階の窓らしき穴が掘られています。

そして巌窟ホテルの向かいには、『巌窟』なる麺屋があります。

近寄ってみると、巌窟ホテルの資料などが有るとの事なのでお邪魔してみます。

店内には巌窟ホテルの説明が。

説明には以下のように書かれていました。

説明以外にも当時の写真などが飾られています。

こちらは西洋建築風にペイントされています。

今の岩肌からは想像できないほど、しっかり装飾されていますね。

これを見ると確かにホテルと言われてもおかしくない規模ですね。

巌窟ホテルを掘った際の金槌やノミやタガネ類。

たったこれだけの器具で、あの岩山を掘ったのはどれだけの労力と時間がかかったことか。

麺屋『巌窟』では無料で展示品を見る事が出来るのですが、手ぶらで出るのも何なのでお菓子類を少々購入してお店を出ます。

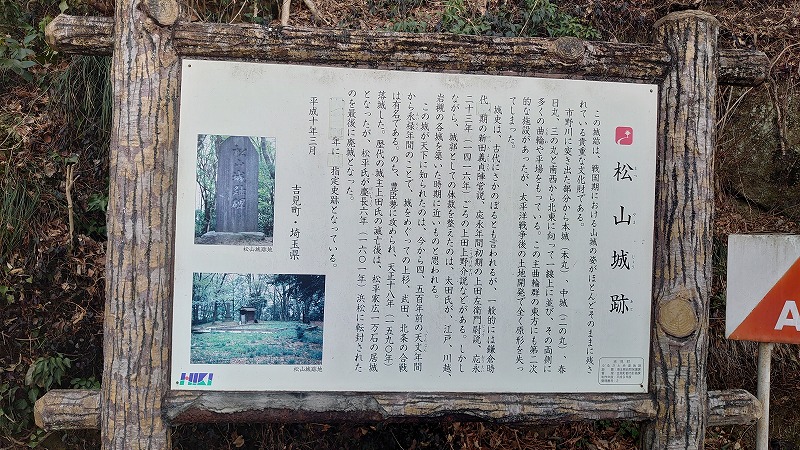

巌窟ホテルの脇には松山城跡なる看板が。

巌窟ホテルが位置する岩場の上部には山城が残されているとの事です。

ただ今回は松山城を見学せずに先に進みます。

そんな松山城の看板脇には、封鎖されていますが大きな洞窟が。

この規模だと太平洋戦争中の地下軍需施設の一部だと思います。

噂によるとこの辺りの地下施設と巌窟ホテル内部が繋がっているらしいですが、これだけしっかり封鎖されていると入るのは無理そうですね。

お次はすぐ脇にある、岩室観音に向かいます。

コメント

〇 巌窟

× 岩窟

主さま、間違っておいでですよ。

匿名様

コメントとご指摘ありがとうございます!

漢字間違えていました。訂正いたします。