探索日:2024年10月31日

この日は太田市と桐生市にまたがる、八王子丘陵の探索に向かいました。

まずは東武線の治良門橋駅を下車して、太田市菅塩の石切場跡に向かいます。

駅名の由来としては江戸時代に天笠治良右衛門なる人物が用水路に石橋をかけた事からそのような名前になったとの事。

「じろえんばし」と読むそうですが、初見だと読めないですね。

私も乗り換えアプリで「じらもんばし」と打ち込んで、駅が出てこず四苦八苦しました。

治良門橋駅の脇には、なぜかクロスして配置されたレールが有ったり。

住宅街の脇には、プロパンガスボンベで作られたコケシが。

目指す菅塩の石切場跡は正面の山中に有ると思われます。

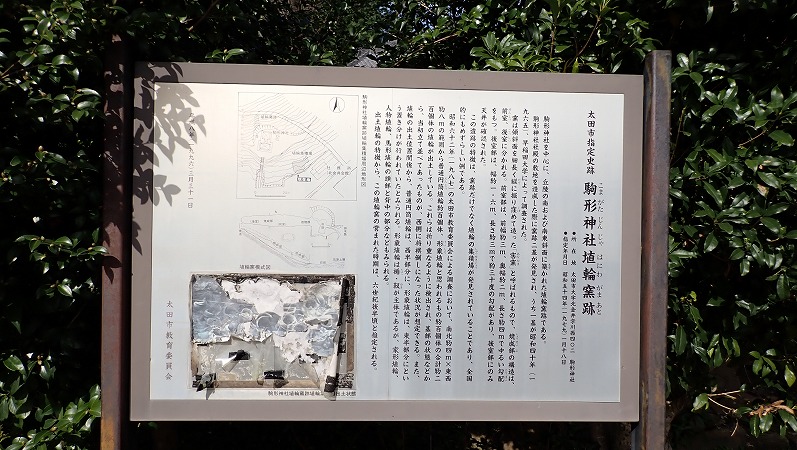

途中には駒形神社の埴輪窯跡の看板。太田市の指定史跡との事です。

神社を軽く見まわしましたが、埴輪窯がどこに有るか分からず。

さらに進むと、道の分岐。

下の案内板い「菅塩の石切場跡1,2」と書かれいるようですが、なぜかテープで隠されています。

とりあえず、テープで隠された案内の方に進みます。

住宅の間を抜けると山道に。

山道を少し進むと怪しい場所があり、石切り場跡を発見。

結構深く掘られています。

石切り場当時の物かは分かりませんが、サントリーのウイスキーの瓶が落ちていました。

個々の石切り場跡は正式なルートではないようで、いったん道に戻り案内通りに進みます。

まずは石切り場2の方へ。

案内通りに行くと、柵で囲われたルートが有ります。

石切り場が見えてきました。

奥の石切り場跡は水没しています。

その隣にも採掘跡。

周囲にも石切り場跡がいくつも見られます。

石切り場2を見たので、今度は石切り場1へ向かいます。

こちらはまた山道を5分ほど歩き、途中からは階段を登ります。

階段を少し登ると、再び策に囲まれた石切り場跡が出てきました。

こちらは採掘跡に山神様が祀られています。

周囲には石切り場稼行当時の物と思われる石組。

面白い模様の岩も有りました。

赤いのは何かの鉱物なのでしょうか?

この石切り場を後にして階段をさらに登ると、さらに石切り場。

ここは狭いながらも縦に石を切り出した様です。

こちらも周囲に石組。

この石切り場はここでおしまいなようなので、階段を下ります。

階段を下り来た場所で、斜面に怪しい場所を発見。

近寄ってみると石組と、石切り場稼行当時の物と思われる鉱山道。

散策用の階段が整備される以前は、この道を使って切り出した石材を運んでいたのでしょう。

昔の鉱山道を探索していたら、僅かながら水晶も落ちていました。

さて今回探索した菅塩の石切場、詳細は不明なのですが近くには有名な藪塚石切場跡も有り、同じような石材を切り出していたのだと思われます。

なお、資料を調べていたら『太田市史 通史編 民俗 上巻』に以下のような記載が有りました。

どうやらこの地域の石切りは農民が農閑期に行っていたようです。

なお、この付近には小規模な石切り場は複数あったとの話も有ります。

菅塩の石切り場を探索したので、お次はかまぼこ兵舎に向かいます。

コメント