探索日:2024年10月31日

茶臼山の坑道探索の後は、薮塚の石切り場跡を目指します。

桐生市は茶臼山の金採掘跡探索

探索日:2024年10月31日

唐沢山のマンガン採掘跡は、八王子丘陵を縦走し、桐生市の茶臼山に有るという金の鉱山跡を探しに行きます。

なお、桐生市と旧黒保根村の鉱山一覧は以下の記事にまとめています。

...

茶臼山からはいったん歩いてきた八王子丘陵の尾根を戻ります。

下ろうとしていた、石尊コースへ行きますが、通り抜けできない旨の案内が・・・。

踏み跡はしっかりしているので、とりあえず行ける場所まで進んでみます。

石尊コースを少し進むと、このルートの名前の元となったと思われる石尊宮が有りました。

その先には十一面観音も有ります。

石尊ルートを大分下ってきました。

ルートは階段や橋なども整備されているので、ここまではスムーズ。

ところが最後の最後だけ、ルートがやぶの中。

僅かな踏み跡が残る蔦地獄を進みます。

無事車道へ。

そして石切り場へ。

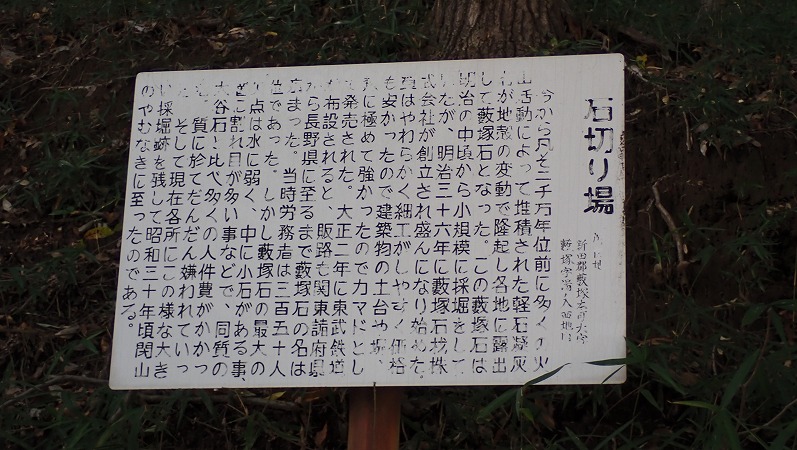

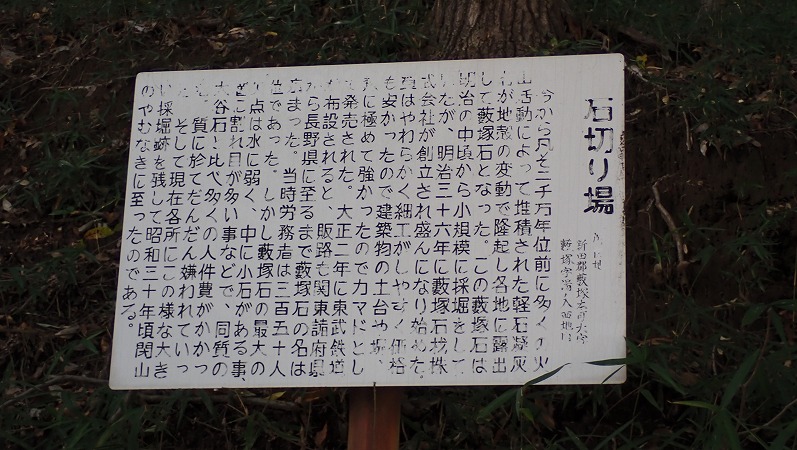

石切り場の案内番には以下のように書かれています。

石切り場

今からおよそ二千万年前に多くの火山活動によって堆積された軽石凝灰岩が地殻の変動で隆起し各地に露出して藪塚石となった。

この藪塚石は明治の中頃から小規模に採掘をしていたが、明治三十六年に藪塚石材株式会社が創設され盛んになり始めた。質は柔らかく稼行がしやすく価格も安かったので建築物の土台や塀、熱にも極めて強かったのでカマドとしても販売された。

大正二年に東武鉄道が敷設されると、販路も関東諸府県から長野県に至るまで藪塚石の名は広まった。当時労務者は三百五十人ぐらいで有った。

しかし藪塚石の最大の弱点は水に弱く、中に小石がある事、層に割れ目が多い事などで、同質の大谷石と比べて多くの人件費がかかり、質に於いて段々嫌われていた。そして各所にこの様な大きな採掘跡を残して昭和三十年頃閉山のやむなきに至ったのである。

また別の資料である『藪塚本町の民俗 (群馬県民俗調査報告書 ; 第16集)』には藪塚石について以下のように書かれています。

藪塚石

湯ノ入、滝ノ入を中止として藪塚石と言われる凝灰岩の層がある。

大谷石に似ている。大谷石にはミソ(植物質のフで、後で穴があく)があり、粘りがあるが、藪塚石にはタマ(石)が入り、水には弱い。大谷石より柔い。火には強い。大谷石より石の層が薄い。都電の敷石、カマド、ヘッツイ、地形石などに使われた。

明治末頃に始め、大正初めが最盛期だった。関東大震災で藪塚石は弱いとの風評をとり一時さびれ、戦争中の物資不足の時復活し、昭和二十八年頃まで切り出していた。

石を切り出す権利を持っている人を元締めといった。半田氏、長谷川氏、大沢氏、室田氏(渡良瀬興業と称した)、環氏が元締めとなった。元締めの下で職人を使う親方の事を山さきと言った。伊豆・愛知辺の人が多く、大谷でしばらくやっていた人が来た。

職人は栃木の人が多く、大谷で石切りをやっていた人が北。土地の人も大谷で修行してから来た。

(中略)

大正初期で5寸×6寸サイズの石の切り賃が、1本5銭であった。一日に10~12本掘る事ができた。少し時代は先になるが、他の仕事で1日30銭、土方で50銭の時代に、石切りは1日に1円20銭~30銭もらえた。

石屋は非常にはぶりがよく、三百人も職人が居た事が有り、石山の側に一集落出来たぐらいである。切り出した石は馬で運送した。二輪車が古く後に四輪車になった。熊谷位まで運んだ5寸×6寸で30~35本、多い人で40本積んだ。後にトロッコを藪塚駅まで引いた。これも馬が引いた。1日に10回くらい往復した3円位だった。重労働なので馬もフスマ1俵を3日で食べたので収入は良くなかった。

浅草に半田商店の出張所があったので、そこまで東武鉄道で運んだ。

案内番を後に半分朽ちた木道を進みます。

周囲の斜面には石組も残っています。

木道の先に見えてきました。

画像では分からないのですが、かなりの高さがあり大迫力。

正面奥は木製の足場板が残されていたり、さらに奥にも大きな空間が有るのが見えます。

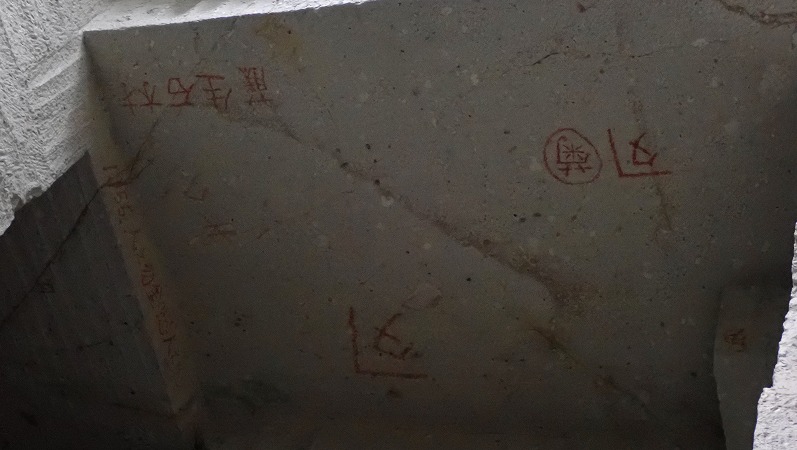

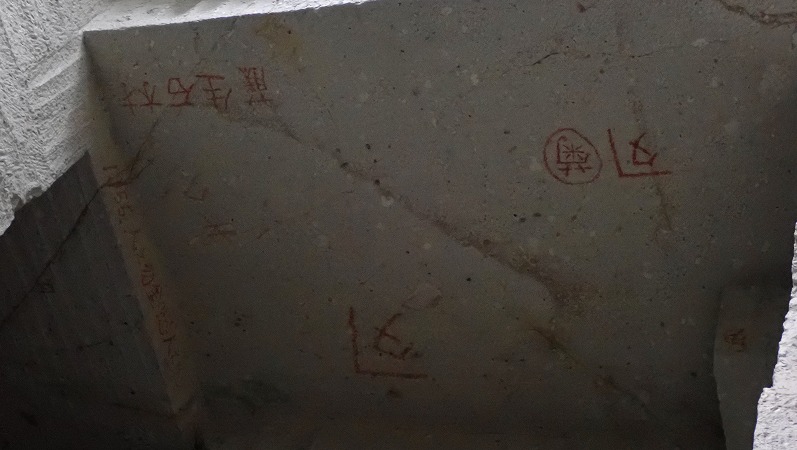

天井付近には当時のマーキングらしき物や、「藤生石材」採石会社の名称らしき物が残されています。

下は水が溜まっておりこれ以上は進めず。

裏手にも採掘跡が残されています。

木製階段が残されていたので、ぐるっと一周回る散策路が有った様です。

今度は脇の採掘跡へ。

こちらは複雑に石が切り出された様子。

石を切り出す途中だった場所や、ボーリングの跡らしき穴も残っています。

アーチ状に岩が残された場所。

そのうち崩落しそうで怖いです。

この採掘跡は全体が岩に囲われているので、圧迫感が有ります。

その分重厚感を感じます。

さて一通り石切り場跡を見たので、出口方面へ。

今度はジャパンスネークセンターに行く途中に見つけた、謎の穴を紹介です。

薮塚は常永寺脇の室跡の穴

探索日:2024年10月31日

薮塚の石切り場跡を見た後は、ジャパンスネークセンターへと向かっていましたが、その途中に謎の穴を発見したので小ネタとして記事にします。

穴が有ったのはジャパンスネークセンターにほど近...

コメント