探索日:2024年4月22日

この日は某先生との桐生市のマンガン鉱山探索。

倉ノ沢鉱山、穴切鉱山を探索します。

なお、桐生市と旧黒保根村の鉱山一覧は以下の記事にまとめていますので、興味が有りましたらどうぞ。

まずは倉ノ沢鉱山。

倉ノ沢鉱山は私個人では既に探索済み。

先生は訪れた事が無いそうなのでご案内。倉ノ沢鉱山へと続く、沢の入り口へと向かいます。

沢の入り口に到着すると、丁度地元の方が居たので情報収集。

この方は比較的近年(と言っても50年ぐらい前)に移って来たそうで、鉱山事体の事はあまり分からないとの事でしたが以下の情報をもらえました。

さらに敷地を抜けて良いとの許可もいただいたので、敷地の脇を通らせてもらいます。

敷地を通らせてもらうと、ズリ石と思われる石で埋もれています。

こちらが話に有った、崩れて来たズリ石なのだと思います。

その先には土砂崩れ後に作られたと思われる砂防堰堤。

砂防堰堤から少し離れた位置に有ったのですが、治山工事の看板。

この付近は穴切地区に位置するようです。

砂防堰堤の上流側はぎっしりとズリ石が詰まっています。

沢の上流までずっとズリ石。

ここでもそこそこのバラ輝石などが採れるようで、先生はいくつかサンプル採集。

比較的大きなバラ輝石も採れたので、堰堤脇に置いて帰りに回収します。

堰堤を越えてからはズリ石で埋まった枯沢を登っていきます。

ズリ石には山桜と思われる花びらも落ちていて、黒い石にピンク色が映えます。

沢には碍子も落ちていました。

当時は索道などが有ったことから、電気も引いていたのでしょう。

削れた岩場と、そこのズリ石から多くの水が湧き出しています。

水の染み出している部分。

この付近から急にズリ石も増えているので、多分ですがここに埋もれてしまった坑口が有るのだと思います。

水も多く、ここにはたくさんのカエルが生息しているようで、ゲコゲコ賑やかです。

坑口の崩落個所の少し上には、索道の基礎と思われるコンクリートの遺構。

索道の支柱か巻上機の基礎でしょうか。

こちらは平べったいコンクリート。

ここから先は少し沢が厳しくなりますが、まだまだ進みます。

沢には相変わらず多量のズリ石。

ズリの上部には平場が。

そして坑口。

こちらは水没しています。

結構奥が深そうです。

倉ノ沢鉱山は、まだまだ上部にも坑道が有るので、沢を登ります。

途中の岩場にも採掘跡。

埋もれかけていますが、坑口が有りますね。

中に続いていそうですが、この土砂の斜面を入って行くのが嫌なので、坑口を覗くだけにします。

ズリ斜面を登って。

平場と坑口。

やたら画像がブレてますね。

こちらも以前見つけていた、木製レールの残る坑道。

前回はトレッキングシューズだったので入りませんでしたが今回は長靴なので、ぬかるんだ坑内に入ってみます。

坑道内に敷かれた木製レール。

レールの太さはこれくらい。

坑道の方は入ってちょっと言った場所で崩落してる様子。

近づいてみましたがやっぱり崩落。

崩落個所。

脇に支保工らしき木材が残っているのと、崩落個所の先にも少し空洞が見える事から、ここに竪坑が有り上部からの鉱石やズリ石を落として、トロッコで搬出していた物かと思われます。

坑道内には住人のコウモリが1匹。

坑道の最奥から坑口付近を見た様子。

この坑道の様子の動画はこちらから。

坑道から出てさらに上部を探索。

こちらは崩れたと思われる、坑口跡。

完全に埋もれています。

さらに上部には露天掘り跡と思われる個所が幾つか。

分かりにくいのですが、この付近は若干露天掘りをしたようで、岩が削られています。

この付近のズリ石。

露天掘り箇所から下部を眺めた様子。

さて倉ノ沢鉱山を一通り探索したので下ります。

下りでは、登り時に気が付かなかった遺構なども目にします。

こちらは鉱山当時の作業道を思われる道。

石組。

木製の工作物。

錆びていますが、ボルトとナットで締めていたようです。

帰りがてら少しだけマンガン採集。

バラ輝石は沢山出ますが、あまり綺麗なのは無いですね。

というわけで倉ノ沢鉱山探索終了。

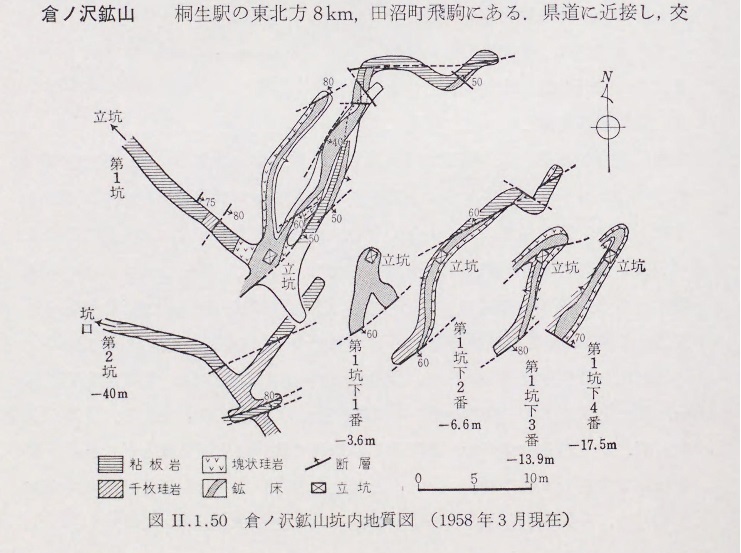

ちなみに『日本地方鉱床誌 関東地方』によると、倉ノ沢鉱山には以下の坑道が有るようですが、現地に行ってもどれがどれだか分からず。

坑道図を見ると立坑で坑道が上下に繋がっていたようですね。

ただ実際の現地は沢を挟んで両方向に坑口が開いていたので、この図以外の坑道も有ったのだと思います。

お次は穴切鉱山へ向かう途中に見つけたマンガン採掘跡です。

コメント